长汀,地处闽、粤、赣三省边陲要冲,是客家首府,也是著名的革命老区,原中央苏区的核心区和经济中心,被国际友人路易·艾黎誉为中国最美丽的两个山城之一。

抗战期间,处于战火严重威胁下的厦门大学,为了保住民族文化和教育人才,内迁山城长汀。由此,厦门大学与长汀在抗战烽火中炼就了一段不朽情缘。汀江哺育了厦大儿女,长汀父老乡亲以真诚和淳朴接纳来自海滨的学子;厦门大学给长汀带来进步思想和科学文化,促进了古城汀州文化教育、经济发展,使长汀成为抗战后方文教、经济的集结地之一。

内迁长汀,建设一所“屹立在敌人的面前”的大学

厦门大学是爱国华侨领袖陈嘉庚于1921年倾资创办的,是中国第一所由华侨创办的大学。20世纪20年代末期,受世界经济危机影响,陈嘉庚的企业陷入困境,厦大办学经费日渐匮乏。在支撑厦门大学长达16年之后,陈嘉庚决定将厦门大学无偿捐献给国家。

1937年7月1日,厦门大学改归国立。7月6日,国民政府教育部任命著名的机电工程学家、留美理学博士、清华大学教授萨本栋为校长。

“七七”卢沟桥事变发生后,抗日战争全面爆发。由于厦大位于国防最前线且临近炮台,易成为敌人摧毁的目标。9月3日,日军袭击厦门,厦大校园处在战火中,于是迁校的计划被提上议程。

厦门大学迁到鼓浪屿后,还是处于战火严重威胁下。当时,东北、华北及长江中下游沦陷区的诸多高等院校大规模内迁至西部各地。如,北京大学、清华大学、南开大学迁至昆明组建了西南联合大学,同济大学迁到李庄,武汉大学西迁乐山,东北大学迁至四川三台县,等等。萨本栋认为祖国东南半壁的高等教育仍需维持:“我们必须要有一所中国的大学,屹立在敌人的面前!”便决定将厦大迁往长汀。由此,厦大成为距离抗战前线最近的一所大学。

经过紧张的筹划和准备,1937年12月24日,厦门大学开始向长汀进发。从厦门到长汀,虽说是省内迁移,但其路途遥远,并且闽西多山,道路崎岖,图书仪器很难搬运。厦大师生肩扛、手提行李和书籍,跨海渡江、跋山涉水走了整整23天才到达长汀。在不到一个月的时间内师生员工全部安全到达,于1938年1月17日在长汀复课。所有图书、仪器设备也赶在1938年厦门沦陷之前移出。

在长汀地方政府和人民倾力支持、帮助及全体师生的努力下,厦大开始了校舍的建造和旧房的改建,短短两年的时间,就建造了男女生宿舍、食堂、图书馆、教室、实验室、医院、操场等硬件设施,为学生的学习创造了良好的条件。

同时,来到长汀之后,又聘到了急需的教师,调整了院系课程,制定了严格的教学制度,使厦门大学的教学研究走上正轨。

励精图治,打造“南方之强”

萨本栋认为要提高教学质量,必须聘请高素质的教授,并亲力亲为,利用其个人声望,为聘请到优秀的教师而四处奔波,在其不懈努力下,群贤毕至。1939年就聘到李宗池、肖伟信、傅鹰、黄开禄、叶明升等15名教授,1941年又新聘各院系教授多人,如施蛰存、周长宁、时昭涵、徐人寿等等,这些都是曾在国内外一流大学读书,精通外语、学有专长的知名教授。

对于师资的管理,学校实行民主治校,教授治校,并根据厦大自身的情况,设立一些常设委员会,从职员中聘定委员,1941年就设立了招生委员会、校舍建筑委员会、社会教育推行委员会等13个委员会。这些委员会各司其职,大大提高了行政效率。

萨本栋尤其重视学生学习质量的提高。他说:

本校一向对于学生程度之提高非常注意,在量与质不能兼顾的情况下,对于质的改良,比起量的增加,尤为重视。

他要求教学经验丰富的教师担任基础课教学,使教学质量连续名列全国榜首。当时多个系主任,如外文系主任周辨明教授是国际知名语言学家;数学系主任方德植,是著名数学家;生物学系主任陈子英乃著名生物学家;中文系主任余謇,为著名中国诗词专家等。厦大在长汀几年中教学质量提高很快,声誉日渐上升。

1940年,国民政府教育部组织全国大学生竞试,厦大在与西南联大、同济大学、浙江大学、复旦大学、武汉大学等名校的同台竞技中,按获奖人数与学校生数、系数及所需经费数的比率评判,均名列第一。1941年蝉联第一。

厦门大学在长汀坚持办学八年,是厦门大学教育事业发展壮大的八年:1945年,在校学生从284人增加到1044人,院系由原来的3院9系发展到4院15系。厦门大学在国内和国际上获得了自己应有的地位和声誉,实现了“南方之强”的理想,成为屹立在粤汉线以东,浙赣线以南唯一的国立大学。美国地质学家葛德石1944年访问长汀厦大后,对厦大的办学水平极为赞扬,称赞厦大为“加尔各答以东第一大学”。

联手共建,打造南方抗战的最强文化阵地

厦大师生到长汀后,在文化教育等领域对长汀产生了深远的影响。私塾被取而代之为现代小学,高中、民众夜校开办起来,由厦大学生兼课,城乡民众受教育数成倍增加。

自1939年至1942年,厦门大学总共有13个社团,分别是:厦大剧团、铁声歌咏团、数理学会、中国文学会、教育学会、化学会、经济学会、机电工程学会、生物学会、法律学会、政治学会、华侨学会、木屋学社。这些社团大部分是以抗日救亡为宗旨的。

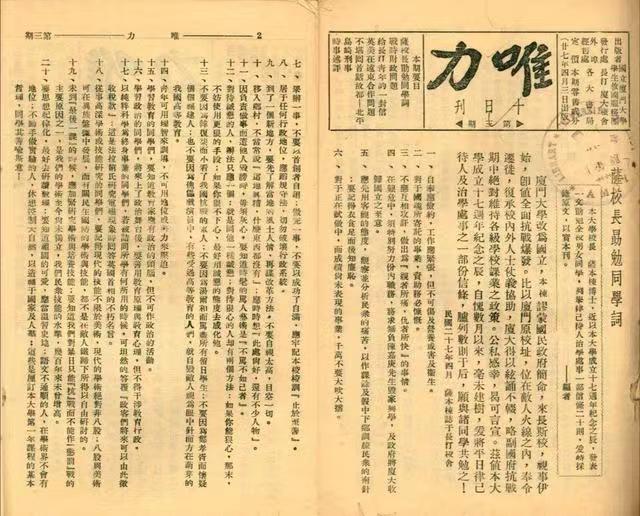

厦门大学在抗战时期出版了《救国出路》《抗日救国须知》《抗日救国方案》等抗日书刊,及《语言文字导刊》《科学》《教育周刊》《经济》等一系列刊物。由厦大师生创办的《唯力》,成为长汀第一份报纸。

还创办《汀江日报》并发展为《中南日报》,副刊主要聘请厦大教授担任主编,著名作家夏衍、秦牧、魏金枝、李金发等大量作品发表于此,成为闽赣两省主要报纸之一,推进了长汀社会文化的进步。

厦门大学帮助长汀组织成立抗敌剧团,排练戏剧剧目如《塞上风云》《前夜》《日出》《红心草》《野玫瑰》《蜕变》《凤凰城》等。话剧、歌剧如《夜之歌》《放下你的鞭子》《打鬼子》《万众一心》等,多次获得抗敌后援会的嘉奖。

当时的长汀有大学、中学6所,15所普小,还有60个战时民众夜校,书局7家,民治日报、中南日报报馆2家,此外,其他机关、部队、银行、商店都先后涌入长汀,一时长汀城关人口剧增到10万人左右,出现了继中央苏区“红色小上海”之后的再次繁荣昌盛。

具有千年历史的小山城与第一所由爱国华侨创办的高等学府,在烽火中紧密联结,相依相存,同甘共苦,一起度过了艰难卓绝的抗战岁月,谱写了中国教育史上灿烂的篇章。

感谢厦门大学党委宣传部、档案馆对本文史料和图片的支持。